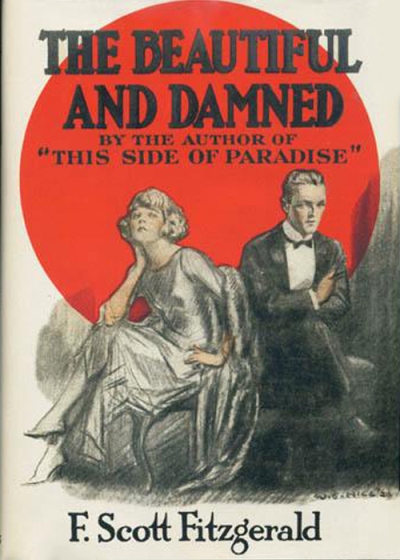

Hermosos y malditos por F. Scott Fitzgerald - La hora radiante

Previo - Libro 1 Capítulo III

Libro Dos, Capítulo I

Al cabo de quince días Anthony y Gloria empezaron a permitirse «discusiones

prácticas», como llamaban a las sesiones en las que, bajo la apariencia del más

estricto realismo, caminaban sobre un eterno rayo de luna.

—No tanto como yo a ti —insistía el crítico literario—. Si realmente me

quisieras, desearías que lo supiese todo el mundo.

—Sí que quiero que lo sepan —protestaba ella—. Quiero colocarme en una esquina

como un hombre anuncio, para informar a todos los que pasen.

—Entonces dime las razones para que no quieras casarte conmigo hasta junio.

—Bueno, porque eres muy limpio. Eres de una limpieza etérea, como yo. Hay dos

clases de limpieza, ¿sabes? Una es la de Dick: mi primo está limpio como las

sartenes relucientes. Tú y yo estamos limpios como los torrentes y los vientos.

Siempre que veo a una persona puedo decir si es limpia, y en caso afirmativo, de

qué clase de limpieza se trata.

—Somos hermanos gemelos.

¡Sublime idea!

—Madre dice… —Gloria vaciló un momento—, madre dice que a veces dos almas se

crean juntas y… y están ya enamoradas antes de nacer.

El bilfismo nunca había logrado un converso con tanta facilidad… Al cabo de un

rato, Anthony alzó la cabeza y rio silenciosamente con la mirada en el techo. Al

bajar de nuevo los ojos vio que Gloria se había enfadado.

—¿Por qué te has reído? —exclamó ella—, ya lo has hecho otras dos veces antes.

Nuestras relaciones no tienen nada de divertido. No me importa hacer el tonto,

ni que lo hagas tú, pero no lo soporto cuando estamos juntos.

—Lo siento.

—¡No digas que lo sientes! Si no se te ocurre nada mejor, más vale que te

calles.

—Te quiero.

—Me tiene sin cuidado.

Una pausa. Anthony se deprimía… Finalmente Gloria murmuraba:

—Siento haberme puesto desagradable.

—Soy yo quien ha tenido la culpa, no tú.

Restablecida la paz, los momentos que seguían eran mucho más dulces e intensos.

Anthony y Gloria eran las estrellas en aquel escenario, ambos representando para

un público compuesto tan solo por ellos dos: la fuerza del fingimiento creaba la

realidad. Allí se producía, finalmente, la quintaesencia de la autoexpresión,

aunque era probable que, en gran parte, su mutuo amor sirviera más de expresión

a Gloria que a Anthony. A menudo el joven Patch se sentía como un huésped apenas

tolerado en una fiesta dada por ella.

Informar a mistress Gilbert resultó un asunto embarazoso. La madre de Gloria

permaneció inmóvil en una silla, escuchando con una especie de intenso

recogimiento lleno de parpadeos. Sin duda tenía que estar enterada: Gloria no

había visto a ningún otro hombre por espacio de tres semanas, y en ese tiempo

mistress Gilbert no podía por menos de haber notado una profunda diferencia en

la actitud de su hija. Había recibido de manos de Gloria cartas urgentes para

echar el correo, y había

escuchado —como todas las madres parecen hacerlo— las expresiones de su hija en

las conversaciones telefónicas de los dos, expresiones decididamente cariñosas a

pesar de su discreción…

Sin embargo, mistress Gilbert, con mucha delicadeza, se había declarado

sorprendida e inmensamente feliz; sin duda lo era; como también les sucedía a

los geranios que florecían en los maceteros de las ventanas, y a los cocheros

cuando los amantes buscaban la romántica intimidad de los cabriolés —original

estratagema—, y los serios menús de los restaurantes en los que garrapateaban

«Sabes que sí» para pasárselos luego el uno al otro.

Pero entre besos, Anthony y la muchacha de dorados cabellos se peleaban

incesantemente.

—Espera, Gloria —exclamaba él—, por favor, déjame que te lo explique.

—No me lo expliques. Bésame.

—Me parece que no está bien. Si digo cosas que te molestan, debemos discutirlas.

No me gusta eso de besarse y olvidarlo.

—Pero es que yo no quiero discutir. Me parece maravilloso que podamos besarnos y

olvidarlo; cuando no podamos hacerlo habrá llegado el momento de discutir.

En cierta ocasión, una diferencia casi impalpable adquirió tales dimensiones que

Anthony se levantó y se puso el abrigo a trompicones… por un momento pareció que

iba a repetirse la escena del mes de febrero, pero al darse cuenta de lo mucho

que su gesto había afectado a Gloria, el joven Patch conservó su dignidad y su

orgullo, y al cabo de un instante Gloria sollozaba entre sus brazos, mientras su

rostro adorable reflejaba todo el desconcierto de una niñita asustada.

Mientras tanto seguían descubriéndose, cada uno delante del otro, de manera

involuntaria, mediante curiosas reacciones y evasiones, mediante aversiones,

prejuicios y alusiones no premeditadas al pasado. El orgullo de Gloria la

incapacitaba para tener celos, y como Anthony era extremadamente celoso, le

molestaba esta virtud en ella. Le contaba a propósito incidentes recónditos de

su propia vida para despertar ese sentimiento, pero sin el menor éxito. Era ella

quien lo poseía ahora, y los años muertos no le importaban en absoluto.

—Siempre que me porto mal contigo —decía Gloria—, lo siento mucho después. Daría

la mano derecha por evitarte el más pequeño sufrimiento.

Y en aquel momento sus ojos estaban a punto de desbordarse y no se daba cuenta

de que expresaba tan solo una ilusión. Anthony sabía muy bien que había días en

los que se herían a propósito el uno al otro, deleitándose casi con la

arremetida. Gloria lo desconcertaba continuamente: un rato, encantadora y muy

unida a él, tratando desesperadamente de lograr una unión trascendente, difícil

de precisar; y a continuación, silenciosa y fría, indiferente, al parecer, a

cualquier consideración ligada a su amor o a cualquier cosa que Anthony pudiera

decir. A menudo el joven Patch lograba finalmente enlazar aquellas extrañas

reticencias con algún malestar físico —Gloria nunca se quejaba de sus

padecimientos corporales hasta que los había superado—, o con algún descuido o

presunción por su parte, o con algún plato poco satisfactorio durante la cena;

pero incluso en esos casos, los medios que Gloria utilizaba para crear las

distancias infinitas que la separaban del resto del mundo, eran un absoluto

misterio, enterrado en algún lugar de sus veintidós años de orgullo sin

claudicaciones.

—¿Por qué te gusta Muriel? —le preguntó él un día.

—No me gusta… mucho. —Entonces, ¿por qué sales con ella?

—Únicamente por salir con alguien. Esas chicas no me exigen el menor esfuerzo.

Tienden a creerse todo lo que les digo… pero Rachel me gusta más. Me parece

atractiva… y pulcra y refinada, ¿no estás de acuerdo? He tenido otras amigas… en

Kansas City y en el colegio… pero todas ellas han sido amigas fortuitas, chicas

que entraban y salían de mi círculo porque los muchachos nos llevaban juntas a

algún sitio. Perdían interés para mí cuando las circunstancias dejaban de

ponernos en contacto. Ahora casi todas están casadas. ¿Qué más da?… solo eran

gente.

—Te gustan más los hombres, ¿no es cierto?

—Mucho más. Tengo mente de hombre.

—Tienes una mente como la mía, que no se inclina demasiado ni en un sentido ni

en otro.

Más adelante Gloria le habló del comienzo de su amistad con Bloeckman. Un día,

en Delmonico’s, Gloria y Rachel se habían encontrado con Bloeckman y Mr.

Gilbert, que estaban almorzando allí, y la curiosidad les empujó a unirse a

ellos. Bloeckman le había parecido bastante bien. Como se daba por satisfecho

con muy poco, resultaba un alivio comparado con otros hombres más jóvenes.

Procuraba complacerla y se reía de lo que ella decía, tanto si lo entendía como

si no. Salió con él varias veces, a pesar de la manifiesta desaprobación de sus

padres, y antes de que transcurriera un mes, Bloeckman le había pedido que se

casara con él, ofreciéndole todo, desde una villa en Italia hasta una brillante

carrera en la pantalla. Gloria se había echado a reír… y él había reaccionado

riéndose también.

Pero sin por ello renunciar. En el momento en que Anthony se incorporó a la

liza, Bloeckman había hecho ya

considerables progresos. Gloria lo trataba bastante bien — con la excepción de

aplicarle siempre un apodo ofensivo—, dándose cuenta, mientras tanto, de que, en

sentido figurado, él la iba siguiendo mientras ella avanzaba haciendo

equilibrios sobre la valla, dispuesto a recogerla si es que llegaba a caerse.

La noche anterior al anuncio del compromiso matrimonial, Gloria se lo comunicó a

Bloeckman. Fue un golpe muy duro. Gloria no le contó a Anthony los detalles,

pero dio a entender que el magnate cinematográfico no había dudado en discutir

con ella. Anthony llegó a la conclusión de que la entrevista había concluido

tormentosamente, con Gloria muy fría y nada conmovida tumbada en un extremo del

sofá, y Joseph Bloeckman, de Films Par Excellence, recorriendo la alfombra de un

lado a otro con los ojos semicerrados y la cabeza inclinada. Gloria se había

compadecido de él, pero juzgó más prudente no manifestarlo. En un último

estallido de buena voluntad, había tratado de conseguir que Bloeckman llegara a

odiarla. Pero Anthony, convencido de que la indiferencia de Gloria era su mayor

atractivo, llegó a la conclusión de que su intento tenía que haber fracasado por

completo. Durante una temporada se preguntó con bastante frecuencia, pero sin

darle especial importancia, cuáles serían los sentimientos de Bloeckman… hasta

que terminó

olvidándose de él por completo.

Apogeo

Una tarde lograron instalarse en los asientos delanteros de la soleada imperial

de un autobús y pasearon durante horas por la orilla del río Hudson empezando en

Times Square; luego, cuando los últimos rayos del sol abandonaban ya las calles

de la zona oeste, regresaron en dirección a la Quinta Avenida, oscurecida por

los ominosos enjambres de abejas que salían de los grandes almacenes.

El tráfico estaba detenido en un atasco donde todo era confusión, y donde los

autobuses, agrupados de cuatro en fondo como plataformas sobre la multitud,

esperaban el gemido de los silbatos.

—¿No es estupendo? —exclamó Gloria—. ¡Mira! El carro de un molinero,

completamente blanco a causa de la harina y conducido por un payaso también

enharinado, cruzó por delante de ellos, tirado por un caballo blanco y por su

pareja, de color negro.

—¡Qué pena! —sé lamentó Gloria—, quedarían preciosos en el crepúsculo si los dos

fuesen blancos. En este momento, y en esta ciudad, me siento extraordinariamente

feliz.

Anthony manifestó su desacuerdo con un movimiento de cabeza.

—Creo que la ciudad es una embaucadora. Siempre luchando por acercarse a la

tremenda e impresionante urbanidad que se le atribuye. Tratando de ser

románticamente metropolitana.

—Yo no lo veo así. Creo que es de verdad impresionante.

—Tan solo en apariencia, reconócelo; en el fondo es un espectáculo artificial,

sin ninguna profundidad. Tiene estrellas, con sus agentes de publicidad y sus

frágiles decorados que no duran nada, y he de reconocerlo, el mayor ejército de

comparsas jamás reunido… —Hizo una pausa, rio brevemente y añadió—: Técnicamente

válido, quizá, pero nada convincente.

—Estoy segura de que los policías piensan que la gente es estúpida —dijo Gloria

reflexivamente, mientras contemplaba cómo un guardián del orden público ayudaba

a cruzar la calle a una señora tan voluminosa como cobarde —. Para ellos la

gente son siempre personas asustadas,

incompetentes y viejas… y de hecho lo son —añadió. Y enseguida—: Será mejor que

nos bajemos. Le dije a mi madre que cenaría pronto y me acostaría. Dice que

tengo aspecto de estar cansada, ¡qué rabia!

—Quisiera que estuviéramos casados — murmuró Anthony con sobria entonación—; no

tendríamos que darnos las buenas noches y haríamos lo que nos viniera en gana.

—Sería estupendo, ¿verdad? Tenemos que viajar mucho. Quiero ir al Mediterráneo y

a Italia. También me gustaría trabajar en el teatro… cosa de un año, más o

menos.

—Claro que sí. Y yo escribiré una obra para ti.

—¡Sería estupendo! Conmigo de protagonista. Y luego, cuando tengamos más dinero

—siempre se aludía a la muerte del viejo Adam con mucha discreción—,

construiremos una magnífica propiedad, ¿no es cierto?

—Sí, claro, con piscinas privadas.

—Docenas de piscinas. Y ríos privados. Quisiera poder hacerlo ya.

Curiosa coincidencia… Anthony había estado deseando lo mismo. Se sumergieron

como buceadores en la oscura multitud arremolinada y reaparecieron en las

tranquilas calles cincuenta para dirigirse hacia el Plaza paseando

indolentemente, infinitamente románticos el uno para el otro… cada uno de ellos

avanzando a solas por un sereno jardín con un fantasma hallado en un sueño.

Días de felicidad como botes que se dejan arrastrar por ríos de corriente lenta;

noches de primavera llenas de una quejumbrosa melancolía que convertía el pasado

en algo hermoso y amargo que los obligaba a volver la vista atrás y a ver que

los amores de otros veranos habían muerto con los olvidados valses de aquellos

años. Disfrutaban sus

momentos de mayor plenitud cuando alguna barrera artificial los mantenía

separados: en el teatro sus manos se movían a hurtadillas para unirse y

transmitir suaves presiones mientras la sala permanecía a oscuras; en

habitaciones abarrotadas formaban palabras con los labios para que las aceptaran

los ojos del otro, sin darse cuenta de que no hacían más que seguir los pasos de

otras generaciones convertidas ya en polvo pero comprendiendo vagamente que si

la verdad es el fin de la vida, la felicidad es uno de sus modos, y que hay que

amarla y protegerla durante el breve y trémulo momento de su existencia. Luego,

en una noche de hadas, mayo se convirtió en junio. Solo quedaban dieciséis días…

quince… catorce…

Tres digresiones

Inmediatamente antes de anunciar el compromiso, Anthony se había trasladado a

Tarrytown para ver a su abuelo, que — cada vez un poco más grisáceo y acartonado

a medida que el tiempo le jugaba sus últimas malas pasadas— recibió la noticia

con profundo cinismo.

—De manera que vas a casarte, ¿eh? —Pero lo dijo con tan ambigua benignidad y

movió la cabeza tantas veces arriba y abajo que Anthony no se sintió deprimido

en absoluto. Aunque no estaba al tanto de las intenciones de su abuelo,

imaginaba que una gran parte de su dinero sería para él, aunque el anciano

destinara una buena cantidad a obras de beneficencia, y otra parte importante

sirviera para continuar la tarea de reformar a la humanidad—. ¿Vas a trabajar?

—Por supuesto —contemporizó Anthony, algo desconcertado—. Estoy trabajando. Ya

sabes que…

—Me refiero a trabajar —dijo Adam Patch fríamente.

—No estoy completamente seguro de lo que haré. No puede decirse que sea

exactamente un mendigo, abuelo —

afirmó con cierto brío.

El anciano meditó acerca de aquello con los ojos medio cerrados. Luego preguntó,

casi como pidiendo disculpas:

—¿Cuánto ahorras al alío?

—Hasta ahora nada…

—Así que a pesar de tener tan solo lo justo para vivir, has decidido que

milagrosamente vais a poder sobrevivir los dos con la misma cantidad.

—Gloria tiene algún dinero suyo. Lo suficiente para comprarse ropa.

—¿Cuánto?

Sin considerar impertinente aquella pregunta, Anthony la respondió.

—Unos cien dólares al mes.

—Eso hace en total unos siete mil quinientos al año. — Luego añadió suavemente—:

Tendría que bastaros. Si tienes un mínimo de sentido común tendría que bastaros.

Pero el problema es saber si lo tienes.

—Imagino que sí. —Era vergonzoso verse obligado a soportar aquellas piadosas

amonestaciones del anciano, y las palabras que Anthony pronunció a continuación

tuvo que apuntalarlas con vanidad—. Puedo arreglármelas muy bien. Parece que

estás convencido de que soy un completo inútil. En cualquier caso, solo he

venido a decirte que voy a casarme en junio. Buenas tardes. — Después de decir

esto se dio la vuelta, dirigiéndose hacia la puerta, sin advertir que en aquel

instante, y por vez primera, su abuelo lo miraba afectuosamente.

—¡Espera! —exclamó Adam Patch—. Quiero hablar contigo.

Anthony se dio la vuelta.

—¿De qué se trata?

—Siéntate. Quédate a pasar la noche.

Un tanto ablandado, Anthony volvió a ocupar su asiento.

—Lo siento, pero he quedado en ver a Gloria esta noche.

—¿Cómo se llama?

—Gloria Gilbert.

—¿Una chica de Nueva York? ¿La conocías de antes?

—Procede del Medio Oeste.

—¿A qué se dedica su padre?

—Trabaja en una corporación o trust del celuloide; una cosa así. La familia es

de Kansas City.

—¿Iréis allí a casaros?

—No, no. Pensábamos casarnos en Nueva York, de la manera más sencilla posible.

—¿Os gustaría casaros aquí?

Anthony vaciló. Para él aquella sugerencia no presentaba ningún atractivo, pero

sin duda era un rasgo de prudencia dar al anciano, dentro de lo posible, un

interés personal en su vida de casado. Además, el joven Patch se sentía un tanto

conmovido.

—Es muy amable por tu parte, abuelo, pero ¿no produciría demasiadas molestias?

—Todo produce muchas molestias. Tu padre se casó aquí… aunque en la antigua

casa.

—Yo creía que se había casado en Boston.

Adam Patch meditó unos instantes.

—Tienes razón. Se casó en Boston.

Anthony se sintió avergonzado por haber hecho aquella corrección al anciano e

intentó disimularlo con palabras.

—Bueno, hablaré con Gloria acerca de eso. Personalmente me gustaría, pero es una

cosa que depende de los Gilbert, claro está.

Su abuelo dejó escapar un largo suspiro, cerró los ojos casi por completo y se

hundió en el asiento.

—¿Tienes mucha prisa? —preguntó con un tono distinto.

—No demasiada.

—Me pregunto —empezó Adam Patch, contemplando benévolamente los arbustos de

lilas que se aplastaban contra las ventanas—, me pregunto si piensas alguna vez

en la vida futura.

—Sí, claro, a veces.

—Yo pienso mucho en la vida futura. —Sus ojos apenas parecían ver, pero su voz

resonaba confiada y clara—. Hoy estaba aquí sentado, pensando en lo que nos

espera, y por alguna razón recordé una tarde de hace casi sesenta y cinco años,

cuando jugaba con mi hermanita Annie, donde está ahora el pabellón de verano.

—Señaló con la mano en dirección al jardín, con ojos llenos de lágrimas y voz

temblorosa.

»Empecé a pensar… y me pareció que tú tendrías que pensar un poco más en la vida

futura. Tendrías que ser… más formal —hizo una pausa como buscando la palabra

adecuada—, más trabajador…

Luego su expresión se modificó, toda su personalidad pareció cerrarse como una

trampa que cae bruscamente, y cuando volvió a hablar la dulzura había

desaparecido por completo de su voz.

Cuando tenía solo dos años más de los que tienes tú ahora —dijo con tono áspero

y acompañando sus palabras de una risita socarrona—, envié al asilo a tres

miembros de la firma Wrenn y Hunt.

Anthony se sobresaltó, lleno de perplejidad.

—Bueno, hasta la vista —añadió su abuelo de repente—, perderás el tren.

Anthony abandonó la casa con una sensación de júbilo muy poco frecuente, y

extrañamente compadecido del anciano; no porque su dinero fuera incapaz de

comprarle «juventud o buena digestión», sino porque le había pedido que se

casara allí, y porque había olvidado algo que debiera recordar sobre la boda de

su hijo.

Richard Caramel, que iba a ser una de las personas que se encargasen de escoltar

a los invitados el día de la boda, causó muchos sufrimientos a Anthony y Gloria

durante las últimas semanas previas al acontecimiento, al robarles continuamente

el resplandor de las candilejas. El amante demoníaco se había publicado en

abril, e interrumpió los amores de Gloria y Anthony como puede decirse que

interrumpió todo aquello con lo que su autor entró en contacto. Se trataba de

una descripción muy original y de estilo algo recargado de la existencia de un

donjuán de los barrios bajos de Nueva York. Como Maury y Anthony ya habían dicho

antes, y los críticos más receptivos estaban diciendo entonces, no había otro

escritor en América con tanta capacidad para describir las atávicas y nada

sutiles reacciones de ese sector de la sociedad.

El libro, después de un período de incertidumbre, «se disparó» repentinamente.

Las ediciones, primero de pocos ejemplares y después más numerosas, se fueron

sucediendo unas a otras, semana tras semana. Un portavoz del Ejército de

Salvación la denunció como una cínica

falsificación de la renovación moral que se estaba produciendo en los bajos

fondos. Una inteligente campaña publicitaria extendió el infundado rumor de que

«Gypsy» Smith iba a presentar una demanda por difamación porque uno de los

principales personajes era una caricatura de sí mismo. La novela quedó excluida

de la biblioteca pública de Burlington, Iowa, y un columnista del Medio Oeste

anunció mediante alusiones indirectas que Richard Caramel había ingresado en un

sanatorio, aquejado de delírium trémens.

De hecho, el autor de El amante demoníaco pasaba sus días en un agradable

ambiente de locura. El libro ocupaba tres cuartas partes de su conversación:

Dick quería saber si uno había oído «lo último»; entraba en una librería y pedía

a voz en grito unos cuantos ejemplares para que se los cargaran en cuenta, sin

otro fin que la remota posibilidad de ser reconocido por el empleado o alguno de

los clientes. Sabía con todo lujo de detalles en qué zonas del país se vendía

mejor el libro; sabía exactamente sus ganancias netas en cada edición, y cuando

se encontraba con alguien que no había leído la novela o, como sucedía con

demasiada frecuencia, que ni siquiera había oído hablar de ella, se dejaba

dominar por un estado de melancólica depresión.

No tiene, por tanto, nada de extraño que Anthony y Gloria decidieran, movidos

por los celos, que un Caramel tan hinchado de vanidad resultaba insoportable.

Gloria presumió públicamente (molestando extraordinariamente a Dick con ello) de

no haber leído El amante demoníaco, y de no estar dispuesta a leer la novela

hasta que todo el mundo dejara de hablar de ella. En realidad tampoco tenía

tiempo de leer, porque los regalos habían empezado a llegar ya: primero con

cuentagotas y luego en avalancha, desde las fruslerías de olvidados amigos de la

familia a las fotografías de olvidados parientes pobres.

Maury les regaló una refinada cristalería que incluía copas de plata, coctelera

y varios sacacorchos. La contribución de Dick fue más convencional: un juego de

té procedente de Tiffany’s. De Joseph Bloeckman recibieron un exquisito reloj de

viaje, muy simple, con su tarjeta. Llegó incluso una boquilla de Bounds; aquello

conmovió a Anthony e hizo que sintiera deseos de llorar: de hecho, cualquier

emoción, excepto la histeria, parecía natural en la media docena de personas

afectadas por aquel tremendo sacrificio a lo convencional. La habitación

reservada en el Plaza rebosaba de ofrendas enviadas por amigos de Harvard y

personas relacionadas con el viejo Adam Patch, así como de recuerdos de los días

de Gloria en Farmover, y de trofeos más bien patéticos de sus antiguos

admiradores, que últimamente llegaban con melancólicos y esotéricos mensajes,

escritos en tarjetas cuidadosamente dobladas, y que empezaban con «Poco

imaginaba yo cuando…» o «Ten la seguridad de que te deseo toda la felicidad…» o

incluso «Cuando recibas esto, estaré en camino hacia…».

El regalo más espléndido resultó ser, al mismo tiempo, el menos satisfactorio.

Se trataba de una condescendencia del abuelo de Anthony: un cheque de cinco mil

dólares.

El joven Patch reaccionaba con frialdad ante los regalos. Le parecía que se

haría necesario llevar un gráfico sobre el estado civil de todas sus relaciones

por espacio de medio siglo. Pero Gloria se alborozaba con todos, rasgando el

papel de envolver y sacando las virutas de madera con la rapacidad de un perro

que escarba en busca de un hueso, agarrando jadeante una cinta o un borde de

metal, para extraer finalmente a la luz el objeto en su totalidad y examinarlo

con ojo crítico, sin que su rostro reflejara más emoción que un absorto interés.

—¡Anthony, mira!

—Muy bonito, ¿no te parece?

Pero la respuesta no llegaba hasta una hora después, cuando Gloria daba un

cuidadoso informe sobre su reacción ante el regalo, sobre si hubiese mejorado

siendo más pequeño o más grande, sobre si le había sorprendido recibirlo y, en

este último caso, hasta qué punto le había sorprendido.

Mistress Gilbert arreglaba y volvía a arreglar una hipotética casa,

distribuyendo los regalos entre las diferentes habitaciones, clasificando los

objetos como «reloj menos bueno» o «cubiertos de uso diario» y avergonzando a

Anthony y Gloria con alusiones medio en broma a una habitación a la que llamaba

cuarto de los niños. Mistress Gilbert se sintió muy complacida con el regalo del

viejo Adam y a partir de aquel momento aseguró que tenía un alma muy antigua,

«tanto como cualquier otra cosa». Como Adam Patch nunca llegó a saber si se

refería a la progresiva senilidad de su mente o a una personal y privada

concepción psíquica, no puede decirse que le agradara especialmente. De hecho,

cuando hablaba con Anthony siempre se refería a ella como «esa vieja, la madre»,

igual que si se tratara de un personaje en una comedia que hubiese visto

representar muchas veces. En cuanto a Gloria, no era capaz de formar un juicio.

Le fascinaba pero, como ella misma le explicó a Anthony, había decidido que era

una chica frívola y no se atrevía a dar su aprobación.

¡Cinco días! En el jardín de Tarrytown se estaba levantando un tablado para

bailar. Cuatro días. Se había contratado un tren especial para llevar y traer a

los invitados desde Nueva York. ¡Tres días!

El diario

Gloria llevaba puesto un pijama azul de seda y estaba de pie junto a la cama con

la mano en el interruptor para apagar la luz, cuando cambió de idea y, abriendo

el cajón

de la mesilla, sacó una libreta de pastas negras, uno de esos diarios con una

página destinada a cada uno de los 365 días del año. Gloria lo había llevado

durante siete años. Muchas de las anotaciones a lápiz eran casi ilegibles y

había comentarios y referencias a noches y tardes olvidadas hacía mucho tiempo,

porque no era un diario íntimo, aunque empezara con el inmemorial «Voy a llevar

un diario para mis hijos». Pero mientras Gloria iba pasando sus páginas los ojos

de muchos hombres parecían mirarla desde nombres medio borrados. Con uno de

ellos había ido a New Haven por primera vez… en 1908, cuando tenía dieciséis

años y en Yale estaba de moda el fútbol americano… Se había sentido muy

complacida porque «Goleador» Michaud había estado «avanzando» con ella durante

toda la velada. Gloria suspiró al recordar el vestido de satén —ya de persona

mayor— del que estaba tan orgullosa, y de la orquesta tocando «Yamayama, mi

hombre Yama» y «Ciudadjungla». ¡Tanto tiempo atrás!… los nombres: Eltynge

Reardon, Jim Parsons, «Curly» McGregor, Benneth Cowan, «Ojo de pez» Fry (que le

gustaba por lo feo que era), Carter Kirby — que le había mandado un regalo, y

también Tudor Baird—, Marty Reffer, el primer hombre del que había estado

enamorada más de un día, y Stuart Holcome, que se había escapado con ella en su

coche y había querido obligarla por la fuerza a casarse con él. Y Larry Fenwick,

a quien siempre había admirado por decirle una noche que si no le daba un beso

tendría que bajarse del coche y volver a casa andando. ¡Vaya una lista!

… Y, después de todo, una lista anticuada. Ahora estaba enamorada, dispuesta

para la gran aventura romántica que había de ser la síntesis de todo lo

romántico, y sin embargo triste por el recuerdo de aquellos hombres y aquellos

claros de luna y por las emociones que había experimentado… y por los besos. El

pasado… su pasado, ¡cuántas alegrías! Gloria había sido exuberantemente feliz.

Volviendo las páginas, sus ojos se detuvieron indolentemente sobre las escasas

anotaciones de los últimos cuatro meses. Pero leyó las más recientes con mucho

cuidado.

Primero de abril. Sé que Bill Carstairs se ha enfadado mucho porque me he puesto

muy desagradable, pero es que a veces odio que se me haga objeto de tanto

sentimentalismo. Fuimos en coche al club de campo de Rockyear y había una luna

esplendorosa brillando todo el tiempo entre los árboles. Mi vestido plateado

está empezando a deslucirse. Es curioso cómo una se olvida de otras noches en

Rockyear… ¡con Kenneth Cowan, del que estaba tan enamorada!

Tres de abril. Después de pasar dos horas con Schroeder, que, según me informan,

tiene millones, he decidido que este asunto de perseverar con las cosas resulta

muy fatigoso, sobre todo si las cosas en cuestión son hombres. No hay nada sobre

lo que se exagere tanto y juro que a partir de hoy me divertiré a costa de ello.

Hemos hablado de «amor»… ¡qué cosa tan banal! ¿Con cuántos hombres habré hablado

de amor?

Once de abril. ¡Patch me ha telefoneado!, y cuando me repudió hace cosa de un

mes estuvo a punto de tirar la puerta abajo al marcharse. Cada vez tengo menos

fe en que haya hombres capaces de recibir heridas mortales.

Veinte de abril. He pasado el día con Anthony. Quizá algún día me case con él.

Creo que me gustan sus ideas… estimula toda la originalidad que hay en mí.

Bloeckman vino a eso de las diez con su coche nuevo y me llevó a dar un paseo

por Riverside Drive. Esta noche me he sentido a gusto con él: es una persona muy

considerada. Se ha dado cuenta de que yo no quería hablar y ha estado callado

todo el tiempo.

Veintiuno de abril. Me he despertado pensando en Anthony y, efectivamente, ha

telefoneado, y su voz resultaba muy agradable, así que he roto una cita para

estar con él. Creo que hoy rompería cualquier cosa por él, incluidos los diez

mandamientos y hasta mi propia cabeza. Vendrá a las ocho y yo iré de rosa, con

un vestido muy almidonado, y pareceré tan fresca como una flor…

Al llegar aquí Gloria hizo una pausa, recordando que después de que él se

marchara, se había desnudado con el frío aire de abril entrando a raudales por

las ventanas. Y, sin embargo, era como si no hubiese sentido el frío, caldeada

por las profundas banalidades que ardían en su corazón.

La siguiente anotación se había producido varios días después:

Veinticuatro de abril. Quiero casarme con Anthony porque los maridos son muy a

menudo «maridos» y yo tengo que casarme con un amante.

»Hay cuatro tipos de maridos en términos generales.

»1) El marido que siempre quiere quedarse en casa por las noches, no tiene

vicios y se gana la vida trabajando. ¡Totalmente indeseable!

»2) El señor atávico de quien una es amante sin otro objeto que procurarle

placer. Los maridos de este tipo consideran «superficiales» a todas las mujeres

bonitas, y son una especie de pavo real que nunca llega a la edad adulta.

»3) A continuación viene el adorador, el idólatra de su mujer y de todo lo que

es suyo, con completo olvido de lo demás. Esta clase exige como esposa a una

actriz temperamental. ¡Cielos! Tiene que ser fatigosísimo que la consideren a

una virtuosa.

»4) Y Anthony… un amante transitoriamente apasionado con la prudencia suficiente

para darse cuenta de cuándo desaparece la exaltación y de que a la larga acaba

desapareciendo. Y yo quiero casarme con Anthony.

»¡Qué absurdo es que las mujeres soporten aburridos matrimonios! El matrimonio

no se creó para servir de fondo sino para necesitarlo. El mío será excepcional.

No puede ser, no será el decorado… será la representación, llena de vida,

encantadora, sugestiva, y el mundo será el escenario. Me niego a dedicar mi vida

a la posteridad. No hay duda de que una debe tanto a la actual generación como a

la de los hijos que no desea. ¡Qué destino… volverse gorda e impresentable,

perder la propia estimación, pensar en términos de leche, harina de avena,

niñera, pañales…! Queridos niños soñados, vosotros sois mucho más hermosos,

deslumbrantes criaturitas que revoloteáis (todos los niños soñados tienen que

revolotear) con vuestras alas doradas…

»Esos niños, sin embargo, pobrecitos bebés, tienen muy poco en común con el

matrimonio.

Siete de junio. Una cuestión moral: ¿he incurrido en falta haciendo que

Bloeckman se enamorara de mí? Porque es cierto que le hice enamorarse. Hoy por

la noche estaba casi dulcemente triste. Ha sido muy oportuno que tuviera la

garganta tan hinchada y no me costara trabajo derramar unas lágrimas. De todas

formas Bloeckman no es ya más que el pasado… enterrado bajo mi abundante

provisión de lavanda.

Ocho de junio. Y hoy le he prometido no morderme los labios. Bueno, imagino que

no lo haré… pero ¡sería mucho mejor si me hubiese pedido que no comiera!

«Pompas de jabón»… eso es lo que hacemos Anthony y yo. Hoy hemos hecho unas

maravillosas, y luego, cuando

estallen, haremos más y más, imagino… pompas cada vez más grandes y más

hermosas, hasta que se nos acaben el agua y el jabón.

El diario concluía con esta observación. Los ojos de Gloria se deslizaron página

arriba, hacia el ocho de junio de 1912, 1910, 1907. La primera anotación estaba

garrapateada con la letra redonda y poco formada de una chica de dieciséis años…

se trataba de un nombre, Bob Lamar, y de una palabra que no era capaz de

descifrar. Luego se dio cuenta de su significado… y al comprenderlo descubrió

que tenía los ojos empañados por las lágrimas. Allí, en aquella mancha grisácea

estaba el recordatorio de su primer beso, tan borroso como los sentimientos de

aquella tarde, siete años atrás, en un porche hasta donde llegaba la lluvia. A

Gloria le parecía recordar algo que uno de los dos había dicho aquel día y, sin

embargo, no acababa de recordarlo. Las lágrimas acudieron a sus ojos cada vez

más deprisa, hasta que apenas podía ver la página. Estaba llorando, se dijo a sí

misma, porque solo recordaba la lluvia y las flores mojadas en el patio y el

olor de la hierba húmeda.

Al cabo de un momento Gloria encontró un lápiz y, empuñándolo con mano insegura,

trazó tres líneas paralelas debajo de la última anotación. Luego escribió FINIS

con grandes letras mayúsculas, devolvió la libreta al cajón y se metió en la

cama.

El hálito de la cueva

De nuevo en su apartamento después de la cena de esponsales, Anthony apagó las

luces y, sintiéndose tan impersonal y frágil como un objeto de porcelana que

espera sobre una mesa de servir, se acostó. Era una noche cálida —una sábana

bastaba para cubrirse— y a través de las ventanas completamente abiertas le

llegaban sonidos evanescentes y veraniegos, cargados de remotas

esperanzas. Pensaba que durante los años juveniles que quedaban ya a sus

espaldas, superficiales y llenos de colorido, él había vivido con fácil cinismo,

un poco vacilante, alimentándose de las emociones —conservadas por escrito— de

hombres reducidos a polvo largo tiempo atrás. Pero había otras cosas además de

aquello; ahora lo sabía ya. Existía la unión de su alma con la de Gloria, cuyo

fuego radiante y cuya frescura eran el material vivo con que estaba hecha la

muerta belleza de los libros.

Desde la noche y con insistencia llegaba a su habitación de paredes altas un

sonido evanescente que parecía disgregarse: algo que la ciudad lanzaba hacia lo

alto y luego volvía a recoger como un niño jugando con una pelota. En Harlem, en

el Bronx, en Gramercy Park, y a lo largo de los muelles, en saloncitos o sobre

techos salpicados de guijarros, mil amantes producían aquel sonido, permitiendo

que escaparan hasta la atmósfera algunos pequeños fragmentos. Toda la ciudad

estaba jugando con aquel sonido en la azul oscuridad del verano, lanzándolo a lo

alto y recuperándolo luego, prometiendo que, dentro de muy poco, la vida sería

tan hermosa como un cuento, prometiendo felicidad… y otorgándola mediante esa

promesa. Dando al amor la esperanza de sobrevivir. Más no podía hacer.

Fue entonces cuando una nueva nota se separó de forma discordante del suave

lamento de la noche. Un ruido procedente de un patio a menos de cien pies de la

ventana trasera de su apartamento: el ruido de una risa de mujer. Débil al

principio, incesante y quejumbrosa —alguna criada con su compañero, pensó

Anthony— después, fue creciendo en volumen hasta volverse histérica,

recordándole finalmente a una chica que había visto una vez dominada por un

ataque nervioso de risa en un espectáculo de vodevil. Después disminuyó,

alejándose, para alzarse de nuevo, incluyendo palabras: un chiste soez, alguna

oscura

payasada que Anthony no fue capaz de entender. La risa se detenía por un momento

y entonces se podía escuchar el sordo retumbar de una voz de hombre, para volver

a empezar de nuevo, interminable, molesta al principio, extrañamente terrible

luego. Anthony se estremeció y, levantándose de la cama se acercó a la ventana.

La risa había alcanzado un punto muy alto, tensa y sofocada, casi como si se

tratara de un grito… luego cesó, dejando tras de sí un silencio tan vacío y

amenazador como el gran silencio que lo ocupaba todo por encima de sus cabezas.

Anthony se quedó un momento más junto a la ventana antes de volver a acostarse.

Descubrió que estaba trastornado y trémulo. Por muchos esfuerzos que hiciera

para sofocar su reacción, algún componente animal de aquella risa espontánea se

había apoderado de su imaginación, logrando por primera vez desde hacía cuatro

meses reavivar su antigua aversión y su antiguo horror ante todos los asuntos de

la vida. La habitación se había vuelto sofocante. Anthony quería estar al aire

libre, azotado por algún viento frío y áspero, a millas por encima de las

ciudades, y volver a vivir serena y desinteresadamente en los rincones de su

propia mente. La vida era aquel sonido en el exterior, aquel sonido femenino,

horriblemente reiterativo.

—¡Dios mío! —exclamó el joven Patch, conteniendo bruscamente la respiración.

Escondiendo la cabeza debajo de la almohada trató en vano de concentrarse en los

detalles del día siguiente.

La mañana

Iluminado por una luz grisácea, descubrió que no eran más que las cinco. Anthony

lamentó, lleno de nerviosismo, haberse despertado tan pronto: tendría aspecto

cansado durante la boda. Sintió envidia de Gloria, que podía ocultar la fatiga

maquillándose con cuidado.

Se contempló a sí mismo en el espejo del cuarto de baño y vio que estaba

anormalmente pálido; media docena de pequeñas imperfecciones destacaban sobre la

blancura matutina de su cutis y durante la noche le había crecido la débil

sombra de una barba. El efecto general, supuso, era muy poco atractivo, como de

persona ojerosa, casi de enfermo.

Sobre el tocador se hallaba cierto número de objetos que fue repasando con

cuidado y dedos repentinamente torpes: los billetes para ir a California, el

talonario de cheques de viaje, su reloj, en hora con un error de menos de medio

minuto, la llave del departamento que tenía que acordarse de entregar a Maury,

y, lo más importante de todo, el anillo. Era de platino, con pequeñas esmeraldas

engastadas; Gloria había insistido en ello; siempre había querido un anillo de

boda con esmeraldas, dijo.

Era el tercer regalo que Anthony le había hecho; primero fue el anillo de

compromiso, y después una pequeña pitillera de oro. Ahora empezaría a regalarle

muchas cosas más: trajes y joyas y amigos y diversiones. Parecía absurdo que en

adelante tuviera que pagar todas sus comidas. Resultaría caro: se preguntó si no

habría subestimado los gastos del viaje, que emprenderían inmediatamente, y si

no sería mejor sacar más dinero del banco. Aquella posibilidad le preocupó.

Luego, la terrible inminencia del acontecimiento borró de su mente todos los

demás detalles. Había llegado el día que Anthony no había buscado ni sospechado

siquiera seis meses antes, pero que ahora se transformaba en luz dorada a través

de la ventana que daba al este, bailando en la alfombra como si el sol sonriera

a causa de alguna antigua y reiterada broma de su propia invención.

Anthony dejó escapar una risa nerviosa de una sola sílaba.

«¡Cielo santo! —murmuró para sus adentros—. ¡Es como si ya estuviese casado!»

Los amigos del novio

Seis jóvenes en la biblioteca de Cross Patch que se van poniendo cada vez más

alegres bajo la influencia del Mumm’s Extra Seco, colocado subrepticiamente en

cubos con hielo junto a las estanterías.

EL PRIMER JOVEN. ¡Caramba! ¡Creedme, en mi próximo libro voy a incluir una

escena de boda que dejará a todo el mundo con la boca abierta!

SEGUNDO JOVEN. Conocí el otro día a una chica de la buena sociedad y me dijo que

en su opinión tu libro tenía mucha fuerza. Por regla general a las chicas

jóvenes les gusta el primitivismo.

EL TERCER JOVEN. ¿Dónde está Anthony?

EL CUARTO JOVEN. Paseando ahí fuera de un lado para otro y hablando solo.

EL SEGUNDO JOVEN. ¡Cielos! ¿Habéis visto al celebrante? Tiene unos dientes

curiosísimos.

QUINTO JOVEN. Imagínate que son de verdad. Es muy curioso que la gente tenga

dientes de oro.

SEXTO JOVEN. Dicen que les gustan. Mi dentista me contó que una vez fue a verlo

una mujer e insistió en que le forrara los dientes de oro. Sin motivo alguno.

Los tenía perfectamente bien.

CUARTO JOVEN. He oído que has publicado un libro, Dick.

¡Enhorabuena!

DICK. (Ceremoniosamente) Gracias.

CUARTO JOVEN. (Inocentemente) ¿De qué se trata? ¿Historias de la universidad?

DICK. (Todavía más ceremoniosamente) No. No son historias de la universidad.

CUARTO JOVEN. ¡Qué lástima! Hace años que no sale un buen libro sobre Harvard.

DICK. (Con irritación) ¿Por qué no llenas tú ese hueco?

TERCER JOVEN. Me parece que he visto un Packard con un grupo de invitados torcer

por la avenida ahora mismo.

SEXTO JOVEN. Podríamos abrir un par de botellas más en vista de eso.

TERCER JOVEN. Me llevé la mayor sorpresa de mi vida cuando oí que el viejo iba a

celebrar la boda con alcohol. Ya sabéis que es un rabioso partidario de la

prohibición.

CUARTO JOVEN. (Chasqueando los dedos muy excitado) ¡Vaya por Dios! Ya sabía que

me había olvidado de algo. No hacía más que pensar que era el chaleco.

Dick. ¿Y qué era?

CUARTO JOVEN. ¡Vaya por Dios!

SEXTO JOVEN. ¡Vamos, vamos! ¡No será tan trágico!

SEGUNDO JOVEN. ¿Qué se te ha olvidado? ¿El camino para volver a casa?

DICK. (Maliciosamente) Ha olvidado el argumento para su libro de historias sobre

Harvard.

CUARTO JOVEN. No, señor, me he olvidado del regalo, ¡caramba! Me he olvidado de

comprarle un regalo al bueno de Anthony. Lo he ido retrasando y retrasando y, al

final, ¡me he olvidado por completo! ¿Qué van a pensar?

SEXTO JOVEN. (Chistosamente) Probablemente ha sido eso lo que ha retrasado la

boda.

El cuarto joven mira nervioso su reloj. Risas.

CUARTO JOVEN. ¡Cielo santo! ¡Vaya un imbécil que estoy hecho!

SEGUNDO JOVEN. ¿Qué pensáis de la dama de honor que cree ser Nora Bayes? No ha

cesado de repetirme cuánto le gustaría que esta boda se celebrara a ritmo de

jazz. Se llama Haines o Hampton.

DICK. (Poniendo rápidamente en marcha su imaginación) Quieres decir Kane, Muriel

Kane. Es una especie de deuda de honor, según creo. En cierta ocasión salvó a

Gloria de ahogarse, o algo parecido.

SEGUNDO JOVEN. Nunca habría pensado que pudiera detener ese perpetuo balanceo el

tiempo suficiente como para nadar. Llénamela copa, ¿quieres? El viejo y yo

acabamos de tener una larga conversación acerca del tiempo.

MAURY. ¿Qué viejo? ¿El abuelo de Anthony?

SEGUNDO JOVEN. No, el padre de la novia. Debe de trabajar en algún centro de

meteorología.

DICK. Ese señor es mi tío, Otis.

OTIS. Bueno, es una profesión muy honorable. (Risas)

SEXTO JOVEN. La novia es tu prima, ¿verdad?

DICK. Sí, Cable, es mi prima.

CABLE. No hay duda de que es una belleza. No como tú, Dick. Estoy seguro de que

va a meter en vereda al viejo Anthony.

MAURY. ¿Por qué se da a todos los novios el título de «viejo»? Estoy convencido

de que el matrimonio es un error

juvenil.

DICK. Maury, el cínico profesional.

MAURY. ¿Qué tienes tú que decir, intelectual de pacotilla?

QUINTO JOVEN. Una batalla entre eruditos, Otis. Recoge las migajas que puedas.

DICK. ¡De pacotilla, tú! ¿Cuáles son tus conocimientos?

MAURY. ¿Y los tuyos?

DICK. Pregúntame cualquier cosa. Cualquier rama del saber.

MAURY. De acuerdo. ¿Cuál es el principio fundamental de la biología?

DICK. Eso tampoco lo sabes tú.

MAURY. ¡No trates de escabullirte!

DICK. Bueno, ¿la selección natural?

MAURY. NO.

DICK. Me rindo. MAURY. La ontogénesis recapitula la filogénesis.

QUINTO JOVEN. ¡Fin del primer asalto!

MAURY. Otra pregunta. ¿Cuál es la influencia de los ratones sobre la cosecha de

tréboles? (Risas)

CUARTO JOVEN. ¿Cuál es la influencia de las ratas sobre el decálogo?

MAURY. Cierra la boca, bobo. Existe una conexión.

DICK. Pues dinos cuál es.

MAURY. (Haciendo una pausa, sumido en creciente desconcierto) Vaya, vamos a ver.

Parece que he olvidado la

respuesta exacta. Algo acerca de las abejas comiéndose los tréboles.

TERCER JOVEN. ¡Y los tréboles comiéndose los ratones! ¡Ja, ja!

MAURY. (Frunciendo el entrecejo) Dejadme pensar solo un minuto.

DICK. (Poniéndose en pie de repente) ¡Escuchad!

Una andanada de conversaciones estalla en la habitación vecina. Los seis jóvenes

se levantan, llevándose la mano a la corbata de lazo.

DICK. (Con aire solemne) Será mejor reunirse con el piquete de ejecución.

Imagino que van a hacer la fotografía. No, eso es después.

OTIS. Cable, encárgate de la dama de honor a la que le gusta el ragtime.

CUARTO JOVEN. Bien sabe Dios que quisiera haber mandado ese regalo.

MAURY. Si me dais otro minuto resolveré el problema de los ratones.

OTIS. El mes pasado hice esto mismo en la boda del viejo Charlie McIntyre y…

Se dirigen lentamente hacia la puerta mientras las conversaciones se convierten

en algarabía y los compases preliminares de puesta a punto brotan como largos

gemidos piadosos del órgano de Adam Patch.

Anthony

Sentía la presencia de quinientos ojos clavados en la espalda de su chaqué y el

centelleo del sol en los dientes — inadecuadamente burgueses— del celebrante. Le

costó trabajo evitar una carcajada. Gloria estaba diciendo algo

con voz clara y firme y Anthony trató de convencerse de que todo aquello era

irrevocable, que todos los segundos tenían importancia, que su vida estaba

siendo cortada en dos períodos y que la fisonomía del mundo estaba cambiando

delante de sus ojos. Trató de recapturar la sensación de éxtasis que

experimentara diez semanas antes. Pero todas las emociones se le escapaban; no

sentía siquiera el nerviosismo físico de aquella misma mañana… toda la ceremonia

no resultaba ser más que un gigantesco desengaño. ¡Y aquellos dientes de oro! Se

preguntó si el ministro estaría casado; se preguntó malévolamente si un ministro

podría celebrar la ceremonia de su propio matrimonio…

Pero al estrechar a Gloria entre sus brazos tuvo conciencia de una fuerte

reacción. La sangre corría otra vez por sus venas. Un agradable bienestar casi

tan palpable como una presencia física se apoderó de él, trayendo consigo

responsabilidad y posesión. Ya era un hombre casado.

Gloria

¡Tantas emociones, y tan entrelazadas, que no era posible separar ninguna de

ellas de las demás! Podría haber llorado por su madre, que sollozaba

silenciosamente a unos metros de distancia y por la belleza del sol de junio que

entraba a raudales por las ventanas. Gloria estaba más allá de cualquier

percepción consciente. Para ella solo existía el sentimiento —acompañado de una

exaltación casi delirante— de estar presenciando el suceso más importante de su

vida, y la convicción, tan apasionada y ardiente como una plegaria, de que al

cabo de unos instantes se hallaría para siempre a salvo de todo peligro.

Una noche, casi de madrugada, llegaron a Santa Barbara, donde el recepcionista

del hotel Lafcadio se negó a admitirlos, alegando que no estaban casados.

Al recepcionista le pareció que Gloria era muy hermosa. No creyó que algo tan

hermoso como Gloria pudiera ser moral.

«Con Amore»

Aquel primer medio año —el viaje al oeste, los largos meses de vagabundeo por la

costa de California, y la casa de piedra gris cerca de Greenwich donde vivieron

hasta que la proximidad del invierno hizo del campo una cosa muy melancólica—,

aquellos días, aquellos lugares, presenciaron las horas de éxtasis. El idilio de

su noviazgo, que era un poco como andar por las nubes, dio paso a una intensa

relación mucho más apasionada. El estado idílico los abandonó, partiendo en

busca de otros amantes; un día miraron a su alrededor y descubrieron que se

había ido, aunque fueran incapaces de saber cómo. Si uno de ellos hubiese

perdido al otro en los días del idilio, el amor perdido no hubiese sido, incluso

para el perdedor, más que ese deseo mortecino que nunca llega a realizarse y que

constituye el paisaje de fondo de toda vida humana. Y es que la magia tiene que

seguir su marcha apresurada, pero los amantes siguen donde estaban…

El idilio pasó, llevándose consigo un fragmento de juventud. Llegó el día en que

Gloria descubrió que los demás hombres ya no la aburrían, y en que Anthony se

dio cuenta de que podía quedarse hasta altas horas de la noche hablando con Dick

de aquellas tremendas abstracciones que en otro tiempo llenaban su mundo. Pero,

sabiendo que habían poseído lo mejor del amor, se aferraban a lo que quedaba. El

amor subsistía: mediante largas conversaciones nocturnas en esas horas desoladas

en que la mente se aguza y los materiales tomados de los sueños se convierten en

sustancia de la vida; mediante profundos e íntimos detalles de cariño que fueron

desarrollados simultáneamente; gracias a reírse juntos de las mismas

cosas y de pensar, también unidos, que algunas cosas eran ejemplos de noble

desprendimiento y otras solo inspiraban tristeza.

Fue aquel, sobre todo, un período de descubrimientos. Las cosas que cada uno

descubrió del otro eran tan diversas, tan entremezcladas y, sobre todo, tan

endulzadas con amor que, más que descubrimientos, les parecieron, en su momento,

fenómenos aislados, con los que había que contar para olvidarlos acto seguido.

Anthony descubrió que estaba viviendo con una chica de tremenda tensión nerviosa

y del más arbitrario egoísmo. En el espacio de un mes, Gloria supo de la

cobardía de su marido frente a un millón de fantasmas creados por su propia

imaginación. Lo fue advirtiendo de manera discontinua, porque después de salir a

la luz hasta resultar casi obscenamente evidente, la cobardía se difuminaba y

desaparecía como si tan solo hubiese sido producto de su imaginación. La

reacción de Gloria no fue la que habitualmente se atribuye al sexo débil: no

despertó su repugnancia ni un prematuro sentimiento maternal. Como ella era casi

por completo inmune al miedo físico, le resultaba imposible entenderlo, y

procuró sacar el mayor partido posible de lo que consideraba el aspecto positivo

de aquellos miedos, ya que si bien Anthony era cobarde cuando recibía un susto o

estaba sometido a tensión —por entrar en juego su fantasía —, también poseía una

especie de deslumbrante temeridad que en algunos breves momentos hacía que

Gloria casi lo admirara, y un orgullo que habitualmente le permitía conservar la

calma cuando se creía observado.

Este rasgo se manifestó primero en una docena de incidentes que apenas iban más

allá del nerviosismo: la amonestación a un taxista en Chicago por conducir a

demasiada velocidad; su negativa a llevar a Gloria a cierto café de mala fama

que ella siempre había querido conocer; cabía, por supuesto, dar a estos hechos

una interpretación

convencional, y explicarlos como ejemplos de su preocupación por la seguridad

personal de Gloria; sin embargo, su peso acumulado resultaba opresivo. Y algo

que sucedió en un hotel de San Francisco cuando llevaban casados una semana,

bastó para corroborar todos los temores previos.

Era después de medianoche y la habitación se hallaba completamente a oscuras.

Gloria se estaba adormeciendo y cuando el acompasado respirar de Anthony a su

lado le hacía suponer que dormía, lo vio incorporarse repentinamente sobre un

codo y fijar la vista en la ventana.

—¿Qué sucede, cariño? —murmuró Gloria.

—Nada. —Anthony se volvió hacia ella, después de reclinar otra vez la cabeza

sobre la almohada—. Nada, mi queridísima esposa.

—No me llames «esposa». Soy tu amante. ¡Esposa es una palabra tan fea! Tu

«amante permanente» es algo mucho más tangible y deseable… Ven a mis brazos —

añadió, en un impulso de ternura—; ¡duermo tan bien cuando te tengo entre mis

brazos!

Ir a los brazos de Gloria tenía un sentido muy preciso. Requería que Anthony

deslizara un brazo bajo su hombro y que la rodeara con el otro, colocándose todo

lo más posible como una especie de cuna con tres lados para mayor comodidad de

su mujer. Anthony, que se revolvía inquieto en la cama, y a quien se le dormían

los brazos después de media hora en aquella posición, esperaba a que Gloria se

durmiera y entonces la hacía girar suavemente hasta colocarla en su lado de la

cama; luego, abandonado a sus propios recursos, se acurrucaba en una de sus

difíciles posturas habituales.

Gloria, conseguido el bienestar sentimental, volvió a su somnolencia. Pasaron

cinco minutos según el reloj de viaje

regalo de Bloeckman; el silencio se había adueñado de toda la habitación, desde

los muebles extraños e impersonales al techo un tanto opresivo que se fundía

imperceptiblemente con las invisibles paredes a ambos lados. Luego se produjo

una repentina vibración en la ventana, un sonido fuerte y entrecortado en el

aire inmóvil.

Anthony abandonó la cama de un salto, todo su cuerpo en tensión.

—¿Quién anda ahí? —exclamó con voz terrible.

Gloria se quedó muy quieta, completamente despierta otra vez e interesada no

tanto en el ruido como en la rígida figura jadeante cuya voz trataba de penetrar

la ominosa oscuridad desde el borde de la cama.

Cesó el ruido; la habitación volvió a quedar tan en silencio como antes… hasta

que el teléfono recogió el torrente de palabras que salía de la boca de Anthony.

—¡Alguien acaba de intentar entrar en la habitación…! ¡Hay alguien junto a la

ventana! —Su voz era enérgica ya, aunque vagamente aterrorizada. — ¡De acuerdo!

¡Dense prisa! —Después de colgar el auricular, Anthony siguió inmóvil en el

mismo sitio.

… Se oyó ruido de gente agolpada junto a la puerta y luego unos nudillos que

golpeaban sobre la madera. Anthony fue a abrir, y en el umbral apareció la

excitada figura de un recepcionista y de tres botones agrupados a su espalda.

Entre pulgar e índice el recepcionista sostenía una pluma mojada en tinta como

si fuese un arma amenazadora; uno de los botones había cogido una guía

telefónica y la contemplaba tímidamente. Al mismo tiempo se incorporó al grupo

el detective del hotel, convocado a toda prisa, y todos al unísono entraron en

la habitación.

Al encenderse las luces, Gloria se cubrió con una sábana para no ser vista,

cerrando al mismo tiempo los ojos para mantener a distancia el horror de aquella

inesperada visita. Para su maltrecha sensibilidad el único hecho cierto era que

Anthony había cometido una falta deplorable.

… El recepcionista estaba hablando desde la ventana, con tono mitad de criado y

mitad de profesor que riñe a un alumno.

—No hay nadie ahí fuera —declaró con total convicción —; ¡caramba!, no puede

estar nadie ahí fuera. Hay cincuenta pies de distancia hasta la calle. Lo que

usted ha oído ha sido el viento moviendo la persiana.

—Ah.

Entonces Gloria se compadeció de él. Solo deseaba consolarlo, rodearlo

tiernamente con sus brazos y decirles a los otros que se fueran, porque su

presencia allí tenía un significado que le resultaba odioso. Pero se sentía

demasiado avergonzada para levantar la cabeza. Desde su refugio oyó balbucear

una frase, disculpas, palabras protocolarias del recepcionista y la risita

descarada de uno de los botones.

—He estado muy nervioso toda la tarde —decía Anthony —; por alguna razón ese

ruido me ha sobresaltado… solo estaba medio despierto.

—Claro, lo entiendo perfectamente — dijo el recepcionista con loable tacto—; a

mí me pasa lo mismo a veces.

La puerta se cerró, se apagaron las luces, Anthony cruzó la habitación sin hacer

ruido y se metió en la cama. Gloria, fingiendo estar medio dormida, dejó escapar

un suspiro y se deslizó entre sus brazos.

—¿Qué era eso, cariño?

—Nada —contestó él con voz todavía insegura—; pensé que había alguien en la

ventana, así que fui a mirar, pero no vi a nadie, y como seguía el ruido llamé a

recepción. Siento haberte molestado, pero es que esta noche estoy muy nervioso.

Al advertir la mentira, Gloria se sobresaltó interiormente… Anthony no se había

asomado a la ventana, ni siquiera acercado a ella. Se había limitado a quedarse

junto a la cama y a pedir ayuda acto seguido.

—Ah —dijo ella; y a continuación—: Tengo mucho sueño.

Durante una hora permanecieron despiertos uno al lado del otro, Gloria con los

ojos cerrados y los párpados tan apretados que se formaban en su interior lunas

azules girando sobre un fondo malva muy oscuro, y Anthony mirando sin ver la

oscuridad que se espesaba por encima de sus cabezas.

Después de muchas semanas el incidente fue saliendo gradualmente a la luz, hasta

convertirse en una historia para reír y gastarse bromas. También crearon una

tradición tomándolo como base: cada vez que aquel irresistible terror nocturno

se apoderaba de Anthony, Gloria lo rodeaba con sus brazos y canturreaba

dulcemente:

—Voy a proteger a mi Anthony. ¡Nadie podrá nunca hacerle daño!

Él se reía como si fuera una broma con la que ambos se divertían, pero para

Gloria nunca llegaba a ser del todo una broma. Al principio fue una desilusión

muy intensa; más adelante, era una de las ocasiones en que lograba dominar su

genio.

Mantener bajo control el genio de Gloria —tanto si salía a relucir por falta de

agua caliente en el baño, como por una escaramuza con su marido— se convirtió

casi en el

deber más importante de Anthony. Era un trabajo de precisión que requería la

cantidad exacta de silencio, la cantidad exacta de insistencia y la cantidad

exacta de diplomacia. Donde fundamentalmente se ponía de manifiesto el

inmoderado egoísmo de Gloria era en sus enfados y en los actos de crueldad que

inevitablemente les acompañaban. Por su valentía personal, por haber sido

siempre una «niña mimada», por su extraordinaria y loable independencia de

criterio, y, finalmente, por su arrogante convicción de que no había visto nunca

otra chica tan guapa como ella, Gloria se había convertido en una figura

nietzscheana con todas sus consecuencias prácticas, aunque, en ocasiones, claro

está, predominara en ella el sentimiento.

Había que contar, por ejemplo, con su estómago. Gloria estaba acostumbrada a

ciertos platos, y no le cabía en la cabeza que pudiera llegar a comer ninguna

otra cosa. Necesitaba una limonada y un sándwich de tomate a última hora de la

mañana, seguidos de un almuerzo ligero que incluía un tomate relleno. No solo

las posibilidades de elección para sus comidas se hallaban limitadas a una

docena de platos, sino que, además, estos platos tenían que estar siempre

preparados de la misma manera. Una de las medias horas más desagradables durante

la primera quincena de su matrimonio se produjo en Los Ángeles, cuando un

desdichado camarero le trajo a Gloria un tomate relleno con ensaladilla de pollo

en lugar de apio.

—Siempre lo servimos así, madame — se defendió trémulamente el camarero ante la

mirada llena de indignación de aquellos ojos grises.

Gloria no respondió, pero cuando el otro se alejó discretamente, golpeó la mesa

con los dos puños hasta que tazas y cubiertos empezaron a entrechocarse.

—¡Pobre Gloria! —rio Anthony sin mala intención—. Nunca te traen lo que quieres,

¿no es cierto?

—¡No quiero este relleno! —estalló ella.

—Llamaré al camarero.

—¡No lo llames! ¡Es un estúpido que no entiende nada!

—Bueno, el hotel no tiene la culpa. Di que se lo lleven, olvídate de ello, o haz

un esfuerzo y cómetelo.

—¡Cállate!

—¿Por qué te enfadas conmigo?

—No me enfado contigo —gimió ella—, lo único que pasa es que no quiero este

relleno.

Anthony se sintió impotente.

—Vayámonos a otro sitio —sugirió.

—No quiero ir a ningún otro sitio. Estoy cansada de recorrer docenas de cafés

sin encontrar nada comestible.

—¿Cuándo hemos recorrido docenas de cafés?

—No quedará más remedio que hacerlo en esta ciudad —insistió Gloria, sin

retroceder ante el sofisma.

Anthony, desconcertado, intentó un nuevo camino.

—¿Por qué no tratas de comértelo? No puede ser tan malo como crees.

—No me lo puedo comer, simplemente, porque ¡no me gusta el pollo!

Gloria cogió el tenedor y empezó a hundirlo despreciativamente en el tomate;

Anthony temió que empezara a tirar el relleno en todas direcciones. Estaba

convencido de que su mujer había alcanzado las cotas más altas de enojo que

recordaba (incluso vio en sus ojos un

relámpago de odio específicamente dirigido contra él, aunque también abarcara al

resto de los seres humanos), y Gloria enfadada se volvía, al menos por el

momento, totalmente inaccesible.

Pero enseguida, sorprendentemente, Anthony vio que su mujer, de manera algo

vacilante, se llevaba el tenedor a los labios y probaba la ensaladilla de pollo.

Seguía teniendo igual de fruncido el entrecejo y él la observó con ansiedad, sin

hacer el menor comentario ni atreverse apenas a respirar. Gloria se llevó el

tenedor a la boca por segunda vez, volvió a saborear la ensaladilla… y un

momento después estaba comiendo. Anthony tuvo que hacer ímprobos esfuerzos para

contener una risita, y cuando finalmente habló, sus palabras no tuvieron nada

que ver con la comida.

Este incidente, con variaciones, se repitió como una lúgubre fuga a lo largo de

todo el primer año de matrimonio; la reacción de Anthony era siempre

sorprenderse, irritarse y deprimirse. Pero hubo otro punto de roce, el problema

de dar a lavar la ropa, que aún le resultaba más molesto y que terminaba

inevitablemente en una total derrota para él.

Una tarde, en Coronado, el sitio donde se quedaron más tiempo durante el viaje

—tres semanas largas—, Gloria se estaba arreglando con gran cuidado para ir a

tomar el té. Anthony, que había pasado un rato en los salones de la planta baja

escuchando los últimos rumores de guerra en Europa, entró en la habitación, besó

la empolvada nuca de su mujer y se dirigió a su tocador. Después de mucho abrir

y cerrar cajones —con resultado a todas luces poco satisfactorio— se volvió

hacia la Inacabada Obra Maestra.

—¿Te queda algún pañuelo, Gloria? —preguntó.

Gloria agitó su dorada cabeza.

—Ninguno. Estoy usando uno de los tuyos.

—El último, si no me equivoco —rio él secamente.

—¿De verdad? —Gloria se estaba pintando el contorno de los labios con decisión

pero de manera delicada.

—¿No han traído la ropa limpia?

—No lo sé.

Anthony dudó un momento; luego, con repentina perspicacia, abrió la puerta del

armario. Sus sospechas se vieron confirmadas. De la percha destinada a ello

colgaba la bolsa azul suministrada por el hotel, llena de ropa suya, que el

mismo Anthony había puesto allí. Y el suelo se hallaba cubierto por una

increíble masa de ropa interior, medias, vestidos, camisones y pijamas; casi

todo apenas usado pero sin duda alguna clasificable bajo la amplia denominación

de «ropa para lavar» de Gloria.

Anthony se quedó quieto, abierta la puerta del armario.

—¡Gloria!

—¿Qué?

El contorno de los labios estaba siendo rectificado de acuerdo con alguna

misteriosa perspectiva; ni un dedo de Gloria tembló mientras utilizaba el lápiz

de labios, ni una sola mirada se desvió en dirección a Anthony. Un triunfo de

concentración.

—¿No has mandado la ropa a lavar?

—¿Es que está ahí?

—Sobre eso no cabe la menor duda.

—Entonces, supongo que no la he mandado.

—Gloria —empezó Anthony, sentándose en la cama e intentando captar su mirada en

el espejo—, eres de mucho

cuidado, no cabe duda. Desde que salimos de Nueva York, todas las veces que se

ha mandado la ropa a lavar he sido yo quien lo ha hecho, y hace una semana

prometiste encargarte tú, para variar. Todo lo que tienes que hacer es meter tu

ropa sucia en esa bolsa y llamar a la doncella.

—¿Por qué dar tanta importancia a la ropa sucia? — exclamó Gloria irritada—. Ya

me encargaré de ello.

—No le doy importancia. Prefiero que nos ocupemos a medias, pero cuando nos

quedamos sin pañuelos está bien claro que hace falta hacer algo.

Anthony pensó que se había mostrado extraordinariamente razonable. Pero Gloria,

sin dejarse impresionar, recogió sus cosméticos y le ofreció la espalda con aire

indiferente.

—Haz el favor de cerrarme la cremallera —le sugirió—; Anthony, cariño, se me

olvidó por completo. Tenía intención de hacerlo, te lo digo en serio, y lo haré

hoy mismo. No te enfades conmigo.

¿Qué podía hacer Anthony excepto sentarla en sus rodillas y empalidecer con un

beso el carmín de sus labios?

—No me importa nada —murmuró ella con una sonrisa radiante y magnánima al mismo

tiempo—. Siempre que quieras puedes quitarme a besos toda la pintura de los

labios.

Bajaron a tomar el té. Compraron algunos pañuelos en una cercana tienda de

novedades. Todo quedó olvidado.

Pero dos días después Anthony miró de nuevo en el armario: la bolsa seguía

colgando de la percha, y el montón de ropa de brillantes colores caída en el

suelo había crecido de manera sorprendente.

—¡Gloria! —exclamó.

Al responderle la voz de ella estaba teñida de verdadera angustia. Derrotado,

Anthony se llegó al teléfono y preguntó por la doncella.

—Tengo la impresión —dijo, irritado— de que esperas que te sirva de ayuda de

cámara francés o algo parecido.

Gloria se rio de una manera tan contagiosa que Anthony cometió la imprudencia de

sonreír. ¡Pobrecillo! De alguna manera intangible aquella sonrisa hizo a su

mujer dueña de la situación: con aire de quien ha visto ofendida su probidad,

Gloria fue muy decidida al armario y empezó a meter su ropa en la bolsa con gran

violencia. Anthony la estuvo contemplando… avergonzado de sí mismo.

—¡Ya está! —dijo ella, dando a entender que tenía los dedos en carne viva por el

brutal trabajo que se le obligaba a hacer.

Anthony consideró, sin embargo, que le había dado una lección provechosa y que

el asunto estaba resuelto, cuando en realidad no había hecho más que empezar. Un

montón de ropa sucia iba seguido por otro montón de ropa sucia… con largos

intervalos intermedios; cada escasez de pañuelos iba seguida por otra nueva

escasez de pañuelos… con intervalos mucho más breves; por no mencionar la

escasez de calcetines, de camisas, de cualquier cosa. Y Anthony descubrió

finalmente que o bien se encargaba él mismo de mandar a lavar la ropa sucia, o

tenía que pasar por la prueba —cada vez más desagradable— de una batalla verbal

con Gloria.

Gloria y el general Lee

De vuelta hacia la Costa Este se detuvieron dos días en Washington, y pasearon

por la capital federal sintiéndose algo molestos en aquella atmósfera de luz

demasiado áspera, de distancia sin libertad, y de pompa sin esplendor; daba la

impresión de ser una ciudad descolorida y falta de

naturalidad. En el segundo día de su estancia cometieron el error de ir a

visitar el antiguo hogar del general Lee en Arlington.

El autobús que los llevó estaba repleto de personas tan acaloradas como

insignificantes, y Anthony, que ya captaba muy bien los estados de ánimo de

Gloria, comprendió que se estaba fraguando una tormenta, tormenta que estalló

cuando la expedición efectuó una parada de diez minutos en el zoo. El zoo, al

parecer, olía a monos. Anthony se echó a reír; Gloria invocó la maldición de los

cielos para los monos, incluyendo en su malevolencia a todos los pasajeros del

autobús y a sus sudorosos hijos que se habían encaminado en dirección a la jaula

de los simios.

Finalmente el autobús reanudó la marcha y llegó a Arlington. Allí se reunió con

otros autobuses e inmediatamente un enjambre de mujeres y niños fue dejando un

rastro de cáscaras de cacahuetes por los pasillos del general Lee hasta

amontonarse en la habitación donde se celebró su matrimonio. En la pared de

aquella habitación un agradable cartel anunciaba con grandes letras rojas el

«Servicio para señoras». Ante aquel golpe final, Gloria estalló.

—¡Me parece perfectamente horrible — dijo, furiosa— la idea de permitir que

estas personas vengan aquí! Y la de animarlas convirtiendo estas casas en

espectáculo público.

—Bueno —objetó Anthony—, si no las cuidaran, se vendrían abajo.

—¡Y qué, si pasara eso! —exclamó ella, mientras buscaban el amplio porche con

columnas—. ¿Crees que aquí sobrevive algún rastro de mil ochocientos sesenta?

Todo esto se ha convertido en algo de mil novecientos catorce.

—¿Es que no quieres que se conserven las cosas antiguas?

—La verdad es que no es posible conservarlas, Anthony. Las cosas hermosas crecen

hasta cierto punto y luego van a menos hasta que desaparecen, exhalando

recuerdos mientras se desmoronan. Y de la misma manera que cualquier período

decae en nuestras mentes, las cosas de ese período debieran también

deteriorarse, y así se conservarían durante algún tiempo en los pocos corazones

que, como el mío, vibran con ellas. El cementerio de Tarrytown, por ejemplo.

Esos brutos que dan dinero para preservar las cosas también lo han echado a

perder. Sleepy Hollow ha desaparecido; Washington Irving está muerto y cada año

que pasa sus libros nos interesan menos… por eso es mejor dejar que el

cementerio también se desmorone, como debe hacerlo, como deben hacerlo todas las

cosas. Tratar de conservar un siglo manteniendo al día sus reliquias es como

mantener vivo con estimulantes a un hombre que está agonizando.

—¿Así que tú piensas que cuando una época se desmorona, sus casas deben hacer lo

mismo?

—¡Naturalmente! ¿Valorarías tu carta de Keats si alguien hubiese repasado los

trazos de la firma para que durase más? Precisamente porque amo el pasado,

quiero que esta casa recuerde su esplendoroso momento de juventud y belleza, y

quiero que sus escalones crujan como si los pisaran mujeres con miriñaques y

hombres con botas y espuelas. Pero la han transformado en una anciana de sesenta

años, teñida de rubio y demasiado maquillada. No existe ninguna razón para que

tenga un aire tan próspero. Debiera sentirse suficientemente identificada con

Lee para dejar caer un ladrillo de cuando en cuando. ¿Cuántos de esos… de esos

animales —haciendo un gesto circular con la mano—, sacan algo en limpio de esta

casa, a pesar de todas

las historias y las guías y las restauraciones? ¿Cuántos de los que, en el mejor

de los casos, piensan que el aprecio por el pasado consiste en hablar en voz

baja y andar de puntillas, vendrían aquí si el viaje fuera difícil? Yo quiero

que esta casa huela a magnolias en lugar de a cacahuetes y quiero que mis

zapatos pisen la misma grava que pisaron las botas de Lee. No existe belleza sin

patetismo, y no hay patetismo sin la sensación de que todo se va, personas,

nombres, libros, casas… condenados al polvo… mortales…

Un niño apareció junto a ellos con una cáscara de plátano en la mano y, después

de imprimirle un suave

balanceo, la arrojó valientemente en dirección al Potomac.

Sentimiento

Anthony y Gloria llegaron a Nueva York coincidiendo con la caída de Lieja.

Retrospectivamente, las seis semanas transcurridas les parecieron milagrosamente

felices. Habían descubierto —como hasta cierto punto sucede con muchas jóvenes

parejas— que tenían en común un considerable número de ideas fijas, intereses y

extrañas peculiaridades; que eran esencialmente compatibles.

Pero había sido muy difícil mantener muchas de sus conversaciones a nivel de

intercambio de ideas. Gloria reaccionaba muy mal ante las discusiones. Toda su

vida se había relacionado con personas menos inteligentes o con hombres que,

amedrentados por su belleza, no se atrevían a contradecirla; por ello, cuando

Anthony no quería aceptar sus afirmaciones como infalibles y definitivas, la

irritación de Gloria resultaba perfectamente natural.

Él, por su lado, no se daba cuenta al principio de que esto era resultado, en

parte, de su educación «femenina» y en parte de su belleza, y se sentía

inclinado a considerarla, junto al resto de las mujeres, como una criatura de

muy singulares y definidas limitaciones. Le enfurecía que

careciese por completo de sentido de la justicia. Pero Anthony acabó

descubriendo que cuando un tema le interesaba, el cerebro de Gloria tardaba más

en fatigarse que el suyo. Lo que sobre todo echaba de menos en su mente era

cierta pedante teleología: el sentido del orden y de la precisión, el sentido de

la vida como una pieza de rompecabezas con misteriosas correlaciones; pero

después de cierto tiempo comprendió que, en ella, semejante cualidad hubiese

sido una incongruencia.

El más grande de los dones que poseían en común era su casi extraña habilidad

para llegar al corazón del otro. El día que se marcharon del hotel de Coronado,

Gloria se sentó en una de las camas mientras estaban haciendo las maletas y

empezó a llorar amargamente.

—Querida… —Anthony la rodeó con sus brazos y le hizo reclinar la cabeza sobre el

hombro—. ¿Qué te sucede? Cuéntamelo.

—Nos vamos —sollozó ella.

En realidad es el primer sitio en el que hemos vivido juntos. Hemos tenido aquí

nuestras dos camas, una al lado de la otra; nos estarán esperando siempre y

nosotros no volveremos nunca.

Le estaba desgarrando el corazón, como siempre conseguía hacerlo. La emoción se

apoderó de Anthony, desbordándosele por los ojos.

—Pero, Gloria, iremos a otra habitación, y tendremos otras dos camas. Seguiremos

estando juntos toda la vida.

Las palabras —en voz baja y un poco ronca— salieron a borbotones de su boca.

—Pero no será… como nuestras dos camas… nunca más. Cada vez que nos marchamos y

nos mudamos hay algo que

se pierde… algo que dejamos atrás. Nada se repite nunca por completo, y yo he

sido tan tuya aquí…

Anthony la estrechó apasionadamente, captando — mucho más allá de cualquier

crítica de sus sentimientos— una sabia percepción del momento presente, aunque

solo fuera para ceder ante el deseo de llorar… Gloria, la indolente, siempre

absorta en sus propios sueños, extrayendo patetismo de las cosas memorables de

la vida y de la juventud…